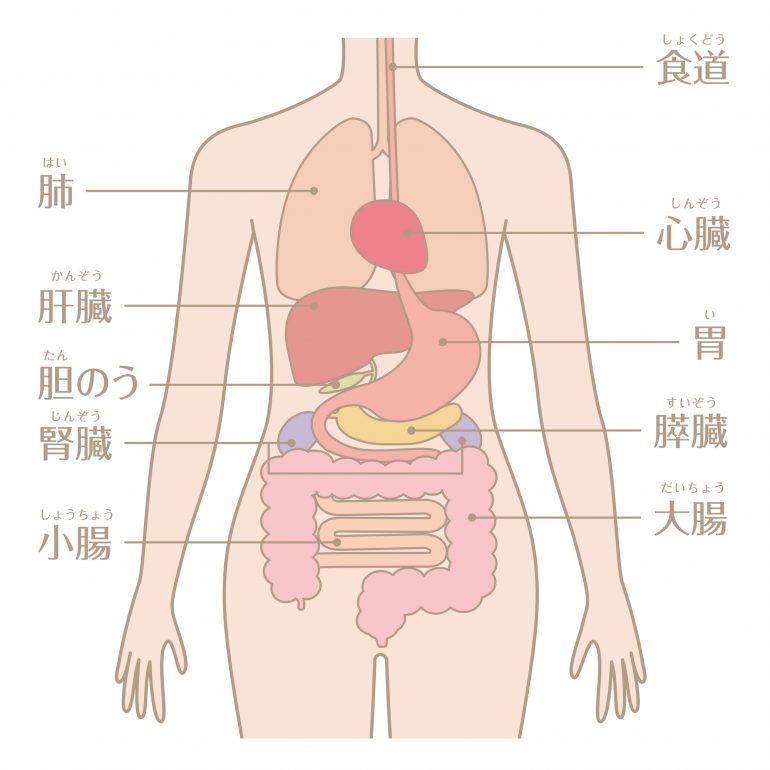

消化管の病気とは?

次の項目では、消化管のなりたちと病気のしくみについて説明していきます。

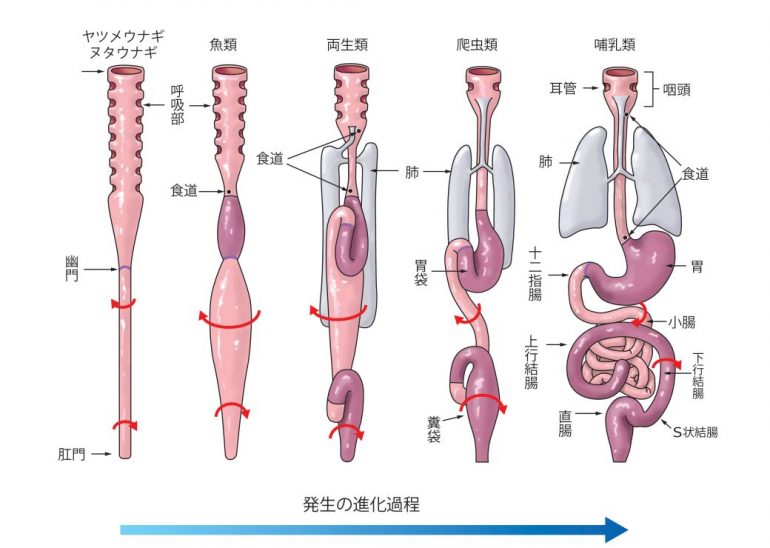

食道のなりたち

口腔内に取り組まれた食物は、咀嚼という機械的な消化過程が施された後に、強力な酸分泌作用をもつ胃に流れ込んで消化されていきます。食道とはまさに「食物」を通す「道」であり、消化や吸収の機能は持っていません。食道は脊椎動物の上陸とともに肺が発達し、胸部が形成されるにつれてしだいに長く形成されて今の形状になったと考えられております。ヒトは能率的な呼吸を行うために、筋性の横隔膜を設けて胸腔(胸部)と腹腔(腹部)に”しきり“を造っていますが、この体壁筋である横隔膜の年月の経過による脆弱化が、胃酸の逆流をきたし、“逆流性食道炎”を発症させる大きな要因となっています。 また、食道は直線的な臓器であり、口と胃の通路には遮るものがないため食道の下部で発症した炎症が容易に咽頭部まで波及し、逆流物が喉や気管を刺激することによって症状(咽喉頭逆流症)が生じると考えられています。

胃のなりたち

胃は食物を一時停滞させ、胃液と筋層のぜん動運動によって消化するための臓器で、いわゆる“食いだめ”ができるように“たまり”の場所として袋状に形成されています。食物が胃の中に流入したときに、胃の入口の部分が拡張しますが、これを胃適応性弛緩反応と呼びます。この反応には胃内容積を増加させて食物を胃内に貯留させるための機能があります。器質的な原因が不明である“機能性ディスペプシア”の約40%の患者様では、この胃適応性弛緩反応が障害されており、食後の強いもたれ感や心窩部不快感を生じる原因と考えられています。また、成人では胃液は1日に1500mlほどが分泌され、その成分は粘液、消化酵素、内因子、電解質で構成されていますが、食物を消化するために塩酸を多く含んでおり、pHは1.5~2.0と強い酸性です。したがって、胃液にさらされる胃や十二指腸の粘膜には粘膜防御機能があります。この粘膜防御機能に障害を来たした場合に、“胃炎・十二指腸炎”や“胃潰瘍・十二指腸潰瘍”が引き起こされると考えられています。

小腸のなりたち

小腸とは胃の出口である幽門に続く、長さ6~7mの管状の器官で、十二指腸、空腸、回腸に区分され大腸につながる臓器です。成人では1日に2400mlほどの消化液が分泌され、食物を消化し、ほとんどの栄養素を吸収する役割を担うために、小腸の粘膜は著明ならせん階段状のひだを作り、その吸収面積を拡大させるように形成されています。小腸で吸収された糖質・タンパク質・脂質はすべて栄養のたまり場として肝臓に運び込まれます。したがって、過剰に摂取された栄養素のほとんどは肝臓に脂肪分として蓄えられ“脂肪肝”を発症させる大きな要因となっています。また、免疫学的な異常に起因した“クローン病”においては、この小腸の消化吸収作用が障害されていることが特徴のひとつとされています。

大腸のなりたち

大腸は小腸で吸収されなかった食物残渣を分解し、水分と電解質を再吸収する役割を持っています。最終的には、消化されなかった食物残渣を便として体外に排泄します。ヒトでは左側の大腸が袋状に形成されることによって”糞袋”としての役割をもち排便のコントロールを行うことができますが、この糞袋の機能が低下した状態を“排便困難”といいます。健常な成人では、口から摂取した食物は約24時間~72時間後に排泄されます。通常の便の性状は、水分が4分の3を占めていますが、小腸や大腸における水分の再吸収障害が起こると便中の水分量が増加し“下痢”が起こります。一方、大腸の運動機能の低下により、腸内容が長時間停滞することで水分が過剰に吸収されると“便秘”の状態になります。消化管は、それぞれ自律神経という神経の束により中枢神経である脳と連絡を取り合っていますが、大腸の水分の再吸収作用の調整機能は自律神経によるものが大きく、これが持続的に障害されることによって“過敏性腸疾患”を引き起こすと考えられています。大腸では消化酵素を産生していませんが、大腸内の細菌が食物残渣を分解し、いくつかのビタミンを合成する機能を持っております。この大腸内の腸管細菌を整えて、水溶性の食物繊維を多く摂取することで、“糖尿病”や“高血圧”などの生活習慣病の予防に効果があると考えられております。最後に、肛門は消化管の出口に位置しますが、ヒトは起立歩行を行い、また座位の姿勢を取るため、体の底の部分に位置する肛門では静脈がうっ滞しやすく、その状態が長時間続くことによって“痔核”が増悪すると考えられています。